水是生命之源、生产之要、生态之基。为深化节水爱水理念,弘扬大禹精神和珞珈水文化,在第32届“世界水日”和第37届“中国水周”期间,武汉大学“弘禹文化季·水韵珞珈文化节”系列活动之第156期研究生“弘禹论坛”暨世界水日·中国水周主题讲座近日于水利水电学院顺利举办。

2024年3月27日上午,活动在武汉大学工学部第八教学楼8220室如期举行。学院水利工程系季斌老师、智慧水利系王顺老师、智慧水利系吴强老师作为专业点评嘉宾出席,学院党委副书记左志香、辅导员陈曼雨、邓力源、许笑星出席本次论坛。主讲嘉宾分别为博士生魏俊、硕士生邓仙芝、博士生刘永和硕士生孙皓。本次论坛由共青团武汉大学委员会主办,水利水电学院分团委、水利水电学院研究生会承办,并在水利工程系研究生第一至第五党支部的积极参与下成功举办。

首先,博士生魏俊以《稻田生态系统蒸散发反演》为题进行学术报告。他介绍道,对于所有水利行业的研究者或从业者而言,都基本上有这么一个概念:无论是从全球尺度还是全国尺度来看,农业用水都是水资源消耗的一个主要途径,而稻田的蒸散发是影响农业用水的一个关键参数,致使众多的学者对稻田的蒸散发进行研究。除此之外,蒸散发也影响着地球的水循环过程和地表能量平衡过程。魏俊同学的研究以具有空间连续性好、成本低的基于遥感模型的方法对蒸散发进行估算,选取一个经验模型用于考虑平流对蒸散发的影响,而该经验模型自身的适用条件具有一定的局限性,因此,适用条件的考虑即为该研究的重点。他分别从温度梯度与传递载体两个方面探讨了适用条件的可行性,并最终得出结论——稻田生态系统需要考虑平流修正因子的适用条件;选取适当的遥感模型得出的结果更加准确。

硕士生邓仙芝以《高光谱图像特征挖掘以精准估计光合参数》为题进行学术报告。她一开始便强调了定量化作物光合对育种,农田管理,区域碳中和具有重要意义,并介绍了光合模型——包含光合生化机制的模型FvCB,它将光合速率分为三个不同的限制阶段。其中,第一二阶段的光合参数最大羧化速率(Vcmax)和最大电子传递速率(Jmax)最为关键,它们定义了叶片的光合能力,同时Vcmax也是碳循环模型的关键参数。报告提出了一种新型的无监督频段选择方法,该方法受益于当前主流的深度学习框架。该框架以分解和聚类两个阶段构成,在分解阶段,利用非线性深度自动编码器来提取准确的材料光谱。在聚类阶段,计算每个获得的端元的方差以构造方差向量,并采用经典的K均值对方差向量进行聚类。最后,训练一个智能代理,在给定高光谱图像的情况下,该智能代理能够自动学习策略以选择最佳波段子集,而无需任何手工设计的推理。为此,无监督频带选择问题即可构建为马尔可夫决策过程,提出一种有效的方法对其进行参数化,最终通过深度强化学习来解决该问题。

报告提到:深度学习模型是一个很高的高维特征提取器,深度学习方法结合一维反射光谱估计光合参数从简单的人工神经网络,发展到多个隐藏层的深度神经网络再到一维卷积网络,通过其强大的拟合能力得到比传统的机器学习方法更高的精度,但这些模型未能充分解释其产生的效果,且光谱数据信息未得到充分挖掘,利用高精度和可解释的深度学习模型结构来挖掘光谱维度信息很有必要。因此,如何综合光合光谱响应机制、光谱图像特点、构建高精度、可解释、泛化性强的神经网络模型,来诊断光合能力是该研究亟需解决的问题。

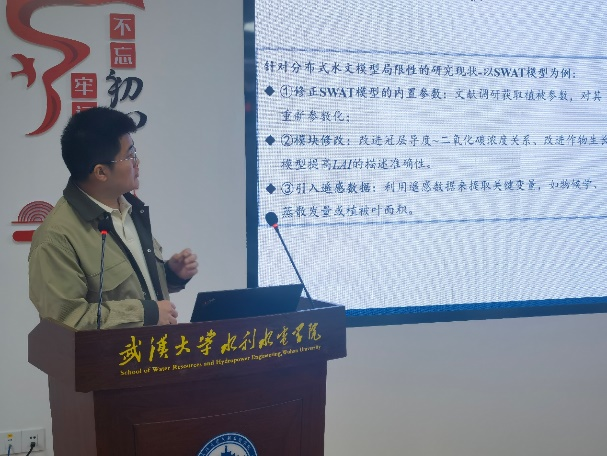

博士生刘永以《基于气孔优化理论的分布式水文模型改进及应用》为题进行学术报告。与博士生魏俊相似,刘永同学的研究也以蒸散发为主要对象,与其不同的是,他着重于对植被蒸腾作用的准确模拟。刘永提到:植被在陆地水文循环中发挥着至关重要的作用,植被蒸腾量可达到陆地总蒸腾量的60以上。因此,植被蒸腾的准确计算对陆地水循环意义是非常重大的。而植被蒸腾作用主要由叶片表面的气孔导度决定,气孔导度就是我们一般所谓的冠层阻抗,但是,众多文章明确指出:由于植物气孔导度以及水分传输特性描述的不确定性,导致陆地总蒸散量模拟存在巨大不确定性。因此,准确描述植被植物冠层导度及水力传输特性对植被蒸腾及蒸散发的预测至关重要。

报告提出了通过考虑植物水力学和植物气孔优化理论,修改SWAT模型(M-SWAT模型)的植被蒸腾模块来改善植被蒸腾的模拟,并分析M-SWAT模型模拟性能及相比于传统SWAT模型的优势。通过模拟验证及分析过程中使用的评价指标,研究表明:改进后模型能够较好的预测径流,并且对于径流的预测优于原模型。因此可以认为,改进后的SWAT模型可以用于流域径流的预测。其次,对于土壤水分动态的计算,改进后模型的土壤含水量变化更接近于观测数据,土壤含水量模拟与现实条件下的土壤含水量动态更加一致。

最后,博士生刘永介绍道:本研究虽然建立了基于植物水力学的分布式水文模型,在SWAT模型中引入冠层导度调控模块,增强了分布式水文模型蒸散发过程的物理机制描述。提高了SWAT模型对土壤水分与径流的预测能力。同时,改进后的模型能够合理的反映植被面临土壤干旱、大气干旱时的生存策略,而原模型无法表达出这种趋势。

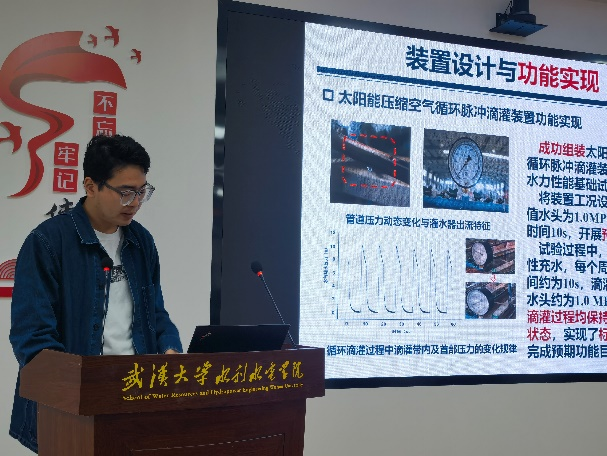

最后,硕士生孙皓以《太阳能压缩空气循环脉冲滴灌装置研发与水力性能试验》为题进行学术报告,硕士生孙皓指出:太阳能滴灌是当前国际未来灌溉的研究方向之一,因其可有效解决动力缺乏问题、降低系统能耗,具有高效节水能力,在全球已然得到广泛应用。但由于太阳能一方面能量密度低,易受到气象因素的影响,导致与其相连的滴灌装置水压波动明显,灌溉效果差。传统的滴灌系统往往依赖于高位水池,这不仅工程量大,而且无法适应不同的环境需求。因此基于太阳能-压缩空气耦合供能思路,报告提出了一种间歇式动态水压新型循环脉冲滴灌装置,并对装置开展水力性能试验、经济可行性分析以及综合性能评价。

装置设计思路主要通过太阳能稳压传递能量给水泵,将水分输送于密闭储水罐中,当罐中压力达到设定值,开启电磁阀,罐中水量泄至滴灌带,同时设定灌水时间,重复如上工作,完成循环脉冲过程,并针对不同环境设计了不同的控制方案。在预实验阶段,根据不同因素开展一系列不同的水利性能实验设计,最终得到的测定指标证明了实验设计的正确性与可行性。

报告最后从经济可行性的角度对该装置进行分析评价,与传统滴灌相比,本装置投入产出收益率是最高的,年运行管理费与其他滴灌装置相比最低,净效益现值最大。内部收益率和投资回报年限优于其他太阳能滴灌装置。同时,机械控制与PLC控制两种运行方式维持在较高的经济效益,且可单独用于不同的灌溉场景。

论坛期间,对于主讲人的汇报情况,嘉宾老师也对主讲人逐一进行了指导和点评,肯定了同学们在学术道路上的成果,也指出了一些问题,譬如一些研究在热点问题上还有所欠缺。指导老师建议同学们在做学术报告时要以更加辩证的态度来看待研究课题,多角度、多方面、多视角地寻找科研的切入点,从而寻找更好的学术思路。此外,参会同学们积极提问互动,与主讲人进行了充分的讨论,现场学术交流氛围浓厚。

在各位主讲人的精心准备、嘉宾评委的专业点评、同学们的积极参与和工作人员的保驾护航下,第156期“弘禹论坛”暨世界水日·中国水周主题讲座圆满完成!论坛结束后,与会嘉宾同工作人员进行了合影留念。

此外,值得祝贺的是,在本期弘禹论坛中,博士生刘永以精彩的展示征服了现场评委及观众,被评为水利水电学院第156期弘禹论坛“优秀主讲人”。依据评分结果,水利工程系第三党支部被评为“优秀承办党支部”。

图文:吴京龙 李项烨 陈骏